Views: 755

Sommaire de la page

Se résigner ou rebondir

Publié en ligne le 15 septembre 2022 – Psychologie –

Le pessimisme est d’humeur ; l’optimisme est de volonté.

La plupart des êtres vivants animés ont pour réactions communes de prendre la fuite, de passer à l’attaque ou de se cacher pour éviter une situation désagréable, douloureuse ou dangereuse. Cependant, certains individus renoncent à réagir et adoptent une attitude passive face à des situations insupportables. Pourtant, nous possédons naturellement des mécanismes d’évitement de la douleur ou du danger, mais il arrive que nous ne les utilisions pas, parce que nous avons appris de nos expériences que ces mécanismes sont inefficaces. Ce sentiment d’inefficacité à la fois physique et psychologique, c’est ce qu’une équipe de chercheurs conduite par Martin Seligman, professeur de psychologie comportementale, a mis en évidence par des expériences au cours desquelles des animaux et des êtres humains ont appris à se résigner en découvrant qu’ils sont impuissants dans une situation donnée [1]. Le travail de l’équipe a permis de mieux comprendre différents troubles mentaux comme la dépression, le burn-out (syndrome d’épuisement professionnel) ou encore le syndrome de stress post-traumatique, et a stimulé la recherche dans certains domaines des neurosciences.

Apprendre la résignation à des animaux

Dans les années 1960, l’université de Pennsylvanie à Philadelphie, où travaillait M. Seligman, était en grande partie orientée vers la psychologie comportementale, inspirée par l’expérience sur le réflexe conditionné, qui avait été conduite par Pavlov. L’expérience montrait que si l’on associe un son à la nourriture et que l’on répète plusieurs fois cette association, le son seul sans la nourriture fera saliver le chien. Cependant, le réflexe conditionné s’opère-t-il avec n’importe quels stimuli et le chien réagit-il toujours de la même façon à un même stimulus ? C’est à ces questions que M. Seligman et ses collaborateurs tentèrent de répondre.

En 1967, ils découvrirent que si l’on soumet des chiens à des stimuli désagréables, il arrive qu’ils ne cherchent pas à les fuir, mais qu’au contraire dans certaines conditions expérimentales, ils les subissent sans réagir. Ils publièrent une expérience, répliquée par la suite, qui mit en évidence le processus par lequel des chiens apprennent à se résigner [1]. Elle se déroula en deux phases, avec trois groupes de huit chiens choisis au hasard.

Dans la première phase, les chiens des trois groupes étaient attachés à un harnais. Les huit chiens du premier groupe subissaient des décharges électriques légères qu’ils pouvaient arrêter en appuyant leur museau sur une plaque. Ils constataient ainsi qu’ils avaient la capacité de contrôler la situation. Les huit chiens du deuxième groupe étaient attachés en parallèle avec les chiens du premier groupe. Ils recevaient des décharges de même intensité et de même durée, mais ils n’avaient pas la possibilité d’arrêter par eux-mêmes les chocs et restaient immobiles. Les huit chiens du troisième groupe (groupe témoin) étaient immobilisés pendant un certain temps sans subir de chocs, puis ils étaient libérés. Les chiens du premier groupe sortirent sans difficulté de l’expérience, alors que les chiens du deuxième groupe, qui n’avaient pas pu contrôler la situation, étaient apathiques.

La seconde phase de l’expérience se déroula vingt-quatre heures plus tard avec les trois groupes de chiens. Chaque chien était placé dans une sorte de cage qui comprenait deux compartiments A et B, séparés par un muret. En A, on administrait des chocs électriques de faible intensité par le sol ; en B, il n’y avait pas de choc. Parmi les chiens placés en A, ceux du premier groupe qui, dans la première phase, avaient arrêté les décharges en appuyant sur une plaque parvenaient rapidement à sauter le muret pour aller en B. Ceux du troisième groupe s’en sortaient très bien aussi. En revanche, six des huit chiens du deuxième groupe qui, dans la première phase de l’expérience, avaient subi des décharges mais n’avaient pas pu les arrêter, restaient dans le compartiment A. Ils paraissaient s’être résignés à subir une situation inconfortable sur laquelle ils n’avaient pas de contrôle.

Par la suite, les chercheurs reproduisirent les expériences avec des animaux différents. Ils constatèrent que des chats, des rats, des poissons, des souris, des pigeons ou même des cafards, qui subissaient un choc légèrement douloureux qu’ils ne contrôlaient pas, finissaient par l’accepter sans tenter de s’échapper.

Apprendre la résignation à des êtres humains

De nombreuses expériences ont été conduites pour rendre compte des effets de la perte de contrôle par l’être humain sur certains événements qui le concernent. En raison de leur caractère peu éthique, les premières expériences sur les animaux, qui utilisaient les chocs électriques (M. Seligman dit les avoir testés sur lui au préalable), ne pouvaient être faites sur les humains.

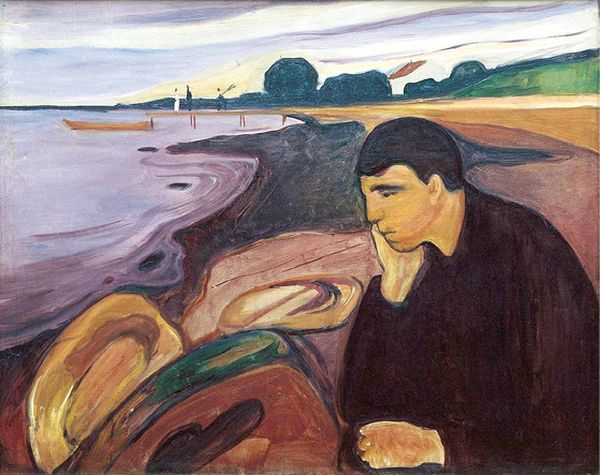

- Mélancolie, Edvard Munch (1863-1944)

En 1974, Donald Hiroto et Martin Seligman publièrent une étude [2] portant sur 96 étudiants de premier cycle, composés de 51 hommes et 45 femmes de l’université de Pennsylvanie. Les sujets avaient répondu à des publicités pour une recherche sur les nuisances sonores et avaient été informés avant leur participation qu’ils pourraient être exposés à un son « légèrement désagréable ». Aucun d’eux n’avait auparavant participé à une expérience utilisant un stimulus aversif. Il s’agit d’une stimulation à laquelle un animal ou un être humain cherche à se soustraire, tel un événement déplaisant, désagréable ou indésirable. Chaque individu reçut deux dollars à la fin de l’expérimentation, au moment du débriefing. Les participants avaient été répartis au hasard en trois groupes.

Dans la première phase, les sujets des deux premiers groupes avaient été exposés à un bruit désagréable. Ceux du premier groupe purent l’arrêter en appuyant sur un bouton placé devant eux. Ceux du deuxième groupe étaient soumis au même bruit, mais le dispositif ne leur permettait pas de le supprimer malgré leurs tentatives. Ceux du troisième groupe (groupe témoin) n’entendaient aucun bruit.

Dans la seconde phase, vingt-quatre heures plus tard, le groupe témoin étant le même, les sujets des deux premiers groupes avaient été confrontés à un autre bruit désagréable mais, dans cette nouvelle situation, ils devaient appuyer sur un bouton placé à une trentaine de centimètres pour arrêter le bruit. Ceux du premier groupe comprenaient cela et apprenaient facilement à supprimer le bruit. Ceux du deuxième groupe, qui n’étaient pas parvenus dans la première phase à supprimer le bruit malgré leurs efforts, n’essayaient même plus. Les chercheurs conclurent que leur impuissance les avait rendus passifs et résignés : « La notion intuitive d’impuissance implique […] la croyance que rien de ce que l’on fait n’a d’importance. »

L’effet d’impuissance apprise (learned helplessness effect) ne serait donc pas un simple réflexe conditionné, mais désignerait la croyance du sujet que son échec actuel prédit son échec futur, non seulement face à une situation donnée, mais à d’autres possibles. L’interprétation de son échec est ce que les psychologues appellent un « système explicatif ». Dans Les Nouveaux Psys, commentant cette expérience, Jacques Van Rillaer écrit : « Chez l’animal, c’est essentiellement l’environnement qui joue. Chez l’être humain, ce sont à la fois des circonstances et des croyances relatives à ce qui devrait être » [3].

Nos expériences personnelles nous conduisent à construire notre représentation du monde à partir de la probabilité que nos actions entraîneront telle ou telle conséquence. Cela nous conduit à faire des prédictions. Ces représentations mentales et ces prédictions forment un système de croyances propre à chacun. À qui n’est-il jamais arrivé de baisser les bras devant certaines situations qui semblent insolubles ? Par exemple, renoncer à apprendre une langue parce qu’on se pense incapable au point d’éviter même toutes les situations qui permettraient de progresser, ou ne plus prendre la parole dans une réunion après avoir constaté que ce que l’on a dit n’a pas été entendu, ni pris en compte. Nous sommes alors convaincus qu’apprendre l’anglais, prendre la parole en public, etc., n’est pas pour nous. Or ce système de croyances régit en permanence nos comportements, sans que nous en ayons clairement conscience. La résignation acquise dans une situation se transfère à d’autres situations. Peu à peu, notre cerveau apprend une impuissance généralisée en réajustant son système de croyances.

Induire l’impuissance dans le cadre scolaire

En situation scolaire, un élève peut se sentir impuissant à comprendre une explication ou à faire un exercice. Il baisse alors les bras et se résigne. Son échec peut être causé par un faible niveau scolaire. Mais il peut aussi être dû à une illusion d’incompétence. Alors même qu’il en serait capable, l’élève renonce et se résigne parce qu’il a été confronté à des explications ou à des exercices qu’il a échoué à comprendre ou à résoudre. En raison de l’inertie de l’élève, il arrive que des professeurs partagent ce jugement sur son incompétence et finissent par conclure à son incapacité. La résignation ainsi acquise par des élèves est souvent une des explications de leurs difficultés scolaires [4].

- L’École obligatoire, Briton Rivière (1840-1920)

Charisse Nixon, enseignante à l’université de Pennsylvanie, demanda à sa classe de trente étudiants comment d’après eux on peut induire le sentiment d’impuissance [5]. Après avoir recueilli quelques réponses, elle leur proposa un exercice pour comprendre comment ce sentiment se produit et en quoi il consiste. Elle précisa que l’exercice était individuel. Elle distribua à chacun une feuille et leur demanda de poser la face écrite sur leur bureau.

Puis elle leur dit de retourner leur feuille. Chaque feuille comportait trois mots. L’exercice n’était pas difficile : il consistait à trouver l’anagramme de chaque mot. Pour résoudre une anagramme, il faut utiliser les mêmes lettres pour former un nouveau mot. Ils devaient résoudre la première et lever la main quand ils avaient fini. Les élèves de la partie droite de la classe levèrent tous la main. Ceux de la partie gauche ne bougèrent pas. Il en fut de même pour la deuxième anagramme. Elle demanda enfin de résoudre la troisième anagramme et ensuite de lever la main. Ceux de droite levèrent la main, ainsi que deux élèves à gauche au fond de la salle. Elle leur expliqua alors qu’à droite et à gauche, ils avaient reçu deux listes dont les deux premiers mots étaient différents.

À droite, les trois anagrammes étaient faciles à trouver :

1- BAT = TAB, 2- LEMON = MELON, 3- CINERAMA = AMERICAN

Tous les étudiants avaient réussi.

À gauche, les deux premières anagrammes étaient insolubles :

1- WHIRL = ?, 2- SLAPSTICK = ?, 3- CINERAMA = AMERICAN

La troisième anagramme était la même que celle de droite. Et pourtant, seuls deux étudiants à gauche l’avaient résolue.

- Étudiant à son bureau : Mélancolie, Pieter Codde (1599-1678)

Selon C. Nixon, cet exercice avait réussi à induire en quelques minutes l’« impuissance apprise » chez les élèves de la partie gauche. Parce qu’ils avaient échoué à résoudre les deux premières anagrammes, qui étaient en réalité insolubles, ils avaient renoncé à résoudre la troisième anagramme, alors qu’elle était facile. S’ils pensaient à ce qu’ils avaient ressenti, les uns disaient qu’ils s’étaient sentis stupides en voyant ceux de droite lever la main, ou encore qu’ils avaient eu envie de partir, qu’ils étaient frustrés, etc. Au moment du débriefing, C. Nixon précisa que les élèves de la partie droite n’étaient pas plus intelligents que ceux de gauche, que les uns et les autres avaient été choisis et répartis en deux groupes au hasard. Alors pourquoi cette différence de comportement ? Pourquoi la majorité de ceux de gauche n’avaient-ils pas trouvé l’anagramme de CINERAMA ? Unanimement, les élèves reconnurent qu’ils n’avaient plus eu confiance en eux. Ils avaient renoncé, ils s’étaient résignés.

Reprendre la maîtrise de son comportement

Dans la situation expérimentale, un tiers des sujets qui subissent des bruits désagréables ne se résignent pas. Qu’est-ce qui les rend ainsi ? Pour M. Seligman et son équipe, la réponse est l’optimisme. Les individus en sont plus ou moins dotés, mais l’optimisme, comme la résignation, peut être appris ou renforcé [6].

En psychologie, les deux grands courants de recherche les plus établis au sein de la littérature sur l’optimisme et le pessimisme sont, d’une part, les travaux de Michael Scheier et Charles Carver [7], d’autre part, ceux de M. Seligman et ses collègues [8]. Si ces chercheurs conceptualisent l’optimisme et le pessimisme d’après une approche cognitive, ils en définissent toutefois les concepts différemment.

Selon M. Scheier et C. Carver, l’optimisme et le pessimisme sont un trait de la personnalité qui prédispose une personne à s’attendre généralement à ce que des événements favorables ou défavorables lui arrivent dans l’avenir.

Selon M. Seligman et ses collègues, ce sont des caractéristiques individuelles basées sur le « style explicatif », qu’ils définissent comme « la tendance d’une personne à donner le même type d’explications aux différents événements auxquels elle est confrontée ».

Les personnes qui n’abandonnent pas ont tendance à interpréter leurs échecs comme temporaires. Elles ont le sentiment que ce n’est que dans cette situation donnée qu’elles perdent le contrôle, mais qu’elles peuvent le retrouver dans d’autres situations. À l’opposé, celles qui sont pessimistes ont tendance à se considérer après un échec comme définitivement privées de tout contrôle.

Au niveau du cerveau, les recherches récentes ont montré que ce n’est pas réellement l’apprentissage de l’échec qui induit cet état, mais plutôt le non-apprentissage de la réussite [1]. La résignation se traduit alors par un comportement passif : on n’essaie même plus, de sorte que l’on peut rarement se retrouver en situation de réussite. Cela entretient notre croyance dans la limite de nos capacités.

Selon les auteurs de l’étude, il est possible de modifier son style explicatif par la psychologie positive.

La psychologie positive

Sur le site du Positive Psychology Center [9], la psychologie positive est définie comme « l’étude scientifique des forces et des vertus qui permettent aux individus et aux communautés de s’épanouir ». Elle ne se confond pas avec la pensée positive, une pseudo-science basée sur l’autosuggestion, qui proclame qu’il suffit de voir les choses sous un jour plaisant pour qu’elles se produisent. La psychologie positive suppose que le monde n’est pas à la disposition de notre psychisme et ne constitue pas un catalogue sur lequel nous pourrions commander tout ce qui est censé satisfaire nos désirs et nos caprices, comme le prétend la pensée positive.

Dans sa recension de La Psychologie positive de Rebecca Shankland, Jacques Van Rillaer écrit : « Insistons sur le fait que cette “psychologie positive” se distingue radicalement des courants de “la pensée positive” (du pasteur N. V. Peele) et du développement du “potentiel humain” des années 1960. Elle se spécifie par la volonté de vérifier les théories selon les règles de la méthodologie scientifique. Seligman lui-même a réalisé des expériences désormais classiques sur le développement de la dépression et de l’optimisme » [10].

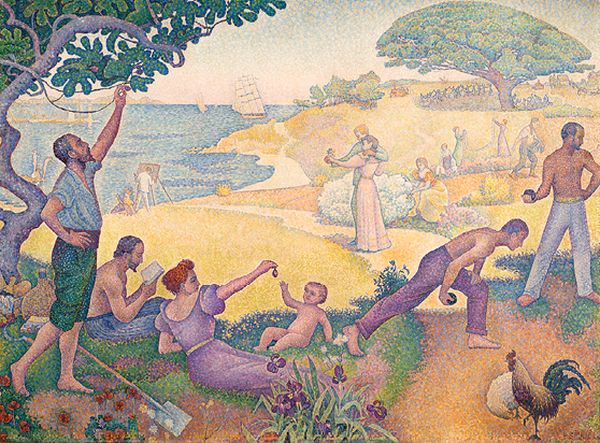

- Au temps d’harmonie : l’âge d’or n’est pas dans le passé, il est dans l’avenir, Paul Signac (1863-1935)

Au cours des années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, la psychologie scientifique était axée sur les questions d’ordre pathologique qui affectent l’être humain et son développement positif. L’influence de la psychanalyse y avait amplement contribué.

À partir des années 2000, Martin Seligman et Mihali Csikszentmihalyi soulignèrent l’importance de l’étude des aspects positifs de l’expérience humaine. Selon eux, mettre en lumière une psychologie positive serait plus constructif que de s’appuyer sur une psychologie uniquement consacrée aux faiblesses de l’être humain et à la recherche des causes lointaines et improbables des traumatismes, comme ce fut le cas antérieurement : « La concentration exclusive sur la pathologie qui a dominé une si grande partie de notre discipline aboutit à un modèle de l’être humain dépourvu des caractéristiques positives qui font que la vie vaut la peine d’être vécue » [11].

Selon la psychologie positive, une des façons de remédier à l’état d’impuissance apprise est de pouvoir se confronter de nouveau à une situation similaire, dans laquelle nos actions auront des conséquences positives. Mais pour cela, il est essentiel de déconstruire les croyances sans fondement. Au lieu de toujours attribuer son échec ou son absence de contrôle dans une situation à des causes internes, il faudrait pouvoir les attribuer de façon équilibrée à des causes plus externes, temporaires et précises. Au lieu de dire « je ne suis pas assez intelligent » ou « j’échoue quoi qu’il arrive » ou « j’échoue dans toutes mes activités », parvenir à dire « j’ai échoué parce que cette situation-là ne me laissait pas les moyens de réussir ». Pour cela, il est nécessaire d’analyser les raisons objectives qui ont conduit à l’échec et de décider de passer à l’action.

Se garder d’un « excès de confiance optimiste »

L’optimisme a également ses limites, il empêche parfois de voir la réalité en face. Il risque d’encourager à ne pas assumer sa propre part de responsabilité dans ses échecs ou encore à croire que l’on est moins exposé à un événement négatif que d’autres personnes. Le « biais d’optimisme », identifié par Daniel Kahneman, décrit l’idée que « la plupart d’entre nous voient le monde comme plus inoffensif qu’il n’est réellement, nos propres traits de personnalité plus favorables qu’ils ne sont vraiment, et les objectifs que nous nous fixons plus réalisables que ce qu’ils sont probablement. » Il ajoute : « Le biais d’optimisme peut à la fois être une bénédiction et un risque, vous devriez être à la fois content et prudent si vous êtes d’un tempérament optimiste » [12]. Si « La vie est bien plus agréable pour un optimiste que pour un pessimiste », il faut toutefois se garder d’un « excès de confiance optimiste ».

En conclusion, les expériences conduites par M. Seligman et ses collaborateurs nous aident à comprendre que nos sentiments et nos actions découlent non pas directement d’une situation d’adversité en tant que telle, mais plutôt de l’interprétation que nous en faisons.

Et pour finir sur un sourire, une vidéo illustre avec humour une situation, celle d’un escalator qui tombe brusquement en panne, où l’on a la certitude qu’on ne peut rien faire, que la solution nous échappe [13].

1 | Maier S, Seligman M, “Learned helplessness at fifty : insights from neuroscience”, Psychol Rev, 2016, 123 :349-67.

2 | Hiroto D, Seligman M, “Generality of learned helplessness in man”, Journal of Personality and Social Psychology, 1975, 31 :311-27.

3 | Van Rillaer J, Les Nouveaux Psys, Éditions des Arènes, 2008.

4 | Diener C, Dweck C, “An analysis of learned helplessness : continuous changes in performance, strategy, and achievement cognitions following failure”, Journal of Personality and Social Psychology, 1978, 36 :45-62.

5 | Marboeuf L, « Comment enseigner le découragement en 5 minutes », blog Francetvinfo, 6 mai 2015. Sur blog.francetvinfo.fr

6 | Seligman M, Learned Optimism, how to change your mind, Vintage Reprint, 2006.

7 | Scheier MF, Carver CS, “Optimism, coping, and health : assessment and implications of generalized outcome expectancies”, Health Psychology, 1985, 4 :219-47.

8 | Seligman M, La Force de l’optimisme, InterÉditions, 2008.

9 | University of Pennsylvania, Positive Psychology Center, site Web, 2022. Sur ppc.sas.upenn.edu

10 | Van Rillaer J, Recension de La Psychologie positive de Rébecca Shankland, Dunod, 2014. Sur afis.org

11 | Seligman M, Csikszentmihalyi M, “Positive psychology : an introduction”, American Psychologist, 2000, 55 :5-14.

12 | Kahneman D, Thinking, Fast and Slow, Macmillan, 2011.

13 | “Broken escalator”, Becel, video. Sur youtube.com